|

| 크리스토프 에센 바흐 |

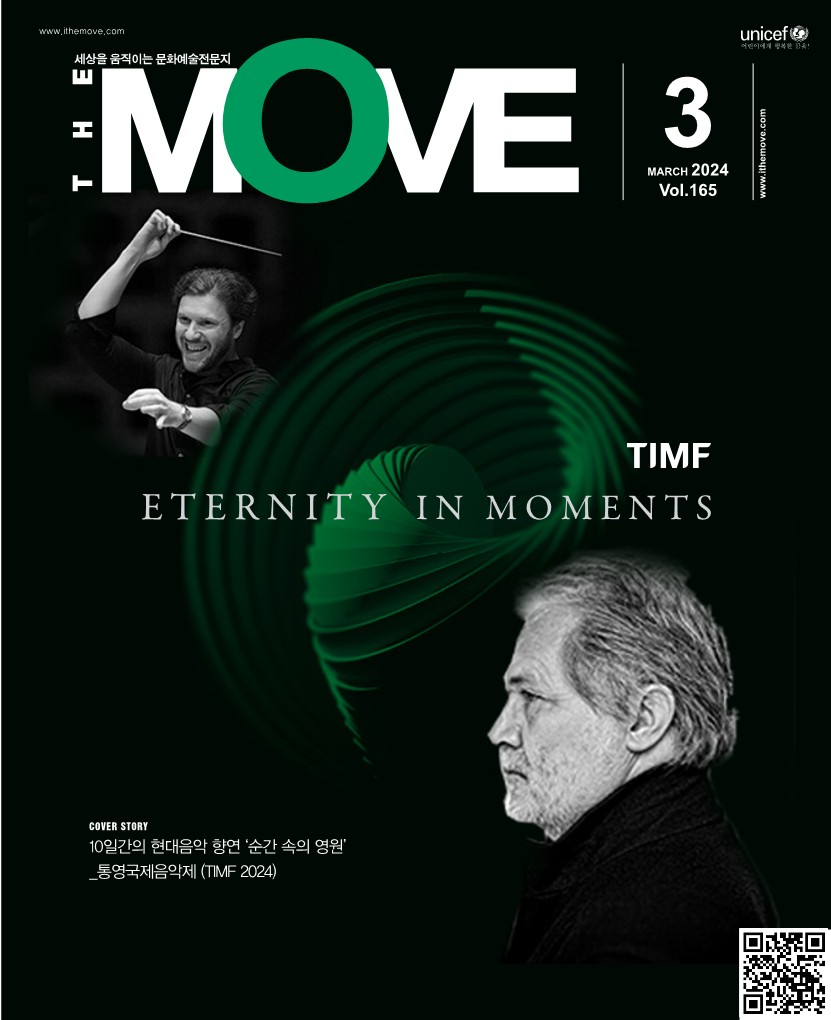

상반기에 KBS교향악단은 아주 특별한 지휘자들을 만났다. 크리스토프 에센바흐(1940), 엘이아후 인발(1936), 마렉 야노프스키(1939)가 그들이다. 무대에 오르는 것조차 기적같은 공연들인 것이다.

그 첫 번째 만남은 크리스토프 에셴바흐(1940년생)였다. 작품은 무려 말러 교향곡 2번 ‘부활’이었다. 간단한 작품도 아닌, 교향곡 중에서도 러닝타임이 가장 긴 작품을 고른 것이다. 그 긴시간 동안 대규모 오케스트라와 합창단까지 컨트롤 해야한다. 에셴바흐의 나이라면 그렇게 오랜 시간 서있는 것 조차 어려울 나이라 한편으론 우려도 되었다.

예상대로 결과물은 다소 아쉬웠다. 오케스트라를 완벽히 컨트롤 하지 못했다. 세부적인 표현은 가다듬어지지 않았고, 일부 대목은 섹션간 속도 차이까지 나서, 낯설게 리듬이 맞물렸다. 기술적으로 결코 좋은 공연이라고 할 수 없었다. 하지만 에셴바흐의 예술에 대한 마음만큼은 진심이었다. 고령의 에셴바흐는 분명 자신의 모든 에너지를 작품에 쏟았다. 말러 교향곡 안에 몸을 던졌다. 상투적이고 습관적인 표현에 매달리지도 않았다. 결코 쉽고 편한 길을 고르지 않았다. 노거장이 주는 감동은 그 지점부터 시작되었고, 박수를 칠 수 밖에 없었다.

|

| 엘리아후 인발 |

두 번째는 엘리아후 인발(1936년생)과의 만남이었다. 메인 프로그램은 쇼스타코비치 교향곡 11번이었다. 연주를 듣는 내내 ‘이게 어디 87세 지휘자의 음악이라도 할 수 있을까’ 라는 생각이 먼저 들었다. 서울시향과 함께했던 2014년 공연만큼은 아니었지만, 에너지는 결코 청춘에 밀리지 않았다. 올해 블롬슈테트가 한국에 오지 않는 이상, 올해 한국을 찾은 지휘자 중 가장 나이가 많은 지휘자가 될 것 같다. 심지어 곧 연주하게 될 마렉 야노프스키보다도 나이가 많다.

첫 순간부터 차갑고 공허한 분위기와 넓은 공간감까지 획득했다. 엘리아후 인발은 여기에 지속적인 긴장감을 유지했는데, 호른의 거센 삑사리로 관객들의 자체적인 긴장감까지 덩달아 올라갔다. 2악장까지 서서히 이어진 긴장감에 시위대가 충돌하는 장면은 굉장한 울림을 주었다. 사실 이 음악은 굉장히 구체적인 묘사가 가능할 정도로 스토리가 직설적이다. 특히 2악장은 특정 사건을 묘사하고 있다. 하지만 인발은 그 스토리에 매몰되지 않았다. 과장스럽게 연출해서 그 스토리에 음악을 억지로 끼워맞추는게 아니라 오히려 음악으로 음악을 말했다. 2악장에서 드라마틱한 연출을 보여준답시고 지나치게 템포를 늘이는게 거북했는데, 시원시원하게 쭉 달렸다. 이건 드라마가 아니라 다큐멘터리였다. 물론 옛 지휘자들처럼 선혈이 낭자한 청소년 관람불가는 아니었다. 좋은말로하면 세련도니 쇼스타코비치였다. 인발 음악에서 느꼈던 또 다른 특징은 실제로 차용된 노래들이 곳곳에서 선명하게 들려서 이것이 쇼스타코비치 교향곡 11번의 본질은 아닐까 생각이 들었다. 비올라가 이 모든 것을 추모하는 대목은 계속 마음에 남았다.

|

| 마렉 야노프스키 |

마지막으로는 마렉 야노프스키(1939년생) 순서였다. 마렉 야노프스키쯤 되는 거장이 한국의 오케스트라를 지휘했다는 점에서 큰 의미가 있었다. 아시아 오케스트라로는 NHK심포니와 자주 작업했지만, 한국의 오케스트라는 그 자체가 처음이었다.

이날 공연 중 가장 먼저 와닿았던 건 밸런스였다. 잘 잡힌 밸런스는 이 음악들이 지금 어떻게 흘러가고 있고, 또 어떤 구조를 가지고 있는지를 잘 보여주었다. 거대한 주선율 뒤로 스쳐가는 세부 표현들도 신경 쓴 듯, 안 쓴 듯 들려오는데, 브람스 음악에 조금 더 가까이 다가간 느낌이었다. 거대한 숲 안에 나무들이 우뚝 제자리를 지켰다. 결코 화려하게 표현되지는 않았지만, 유려했고, 낭만적이었다.

사실 이 포인트가 감동적이었다. 여기서부터가 거장을 가늠하는 리트머스 종이였다. 수시로 바뀌는 템포와 자극적인 다이나믹, 또 화려하고 현란한 요즘 브람스를 접해오다가, 조선백자를 만나버렸다. 은은하고 고요했지만, 그 안엔 굉장한 깊이가 있었다. 참 귀한 음악을 듣고 있다는 생각이 마음속을 떠나지 않았다.

허명현 음악칼럼니스트 huhmyeong11@naver.com