|

이상한 봄이 지나고 있다. 꽃이 피고, 새가 울고, 봄바람이 불어도 마음이 동하지 않는 이상한 봄이다. 사람들과 거리를 두고, 홀로 걷는 시간이 길어지니 눈에 들어오는 풍경, 귀에 들리는 소리들이 더욱 새롭다.

‘여기에 이런 것도 있었구나 ~~ ’. 일상의 속도계를 늦추고 더 깊게 음미한다.

강나루 건너서 밀밭 길을

구름에 달 가듯이 가는 나그네

길은 외줄기 남도 삼백리

술 익는 마을마다 타는 저녁놀

구름에 달 가듯이 가는 나그네

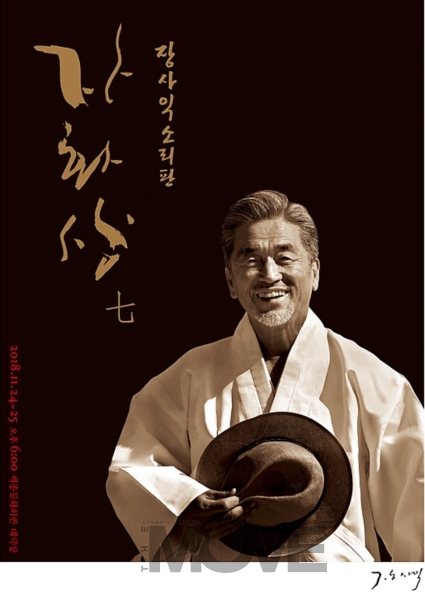

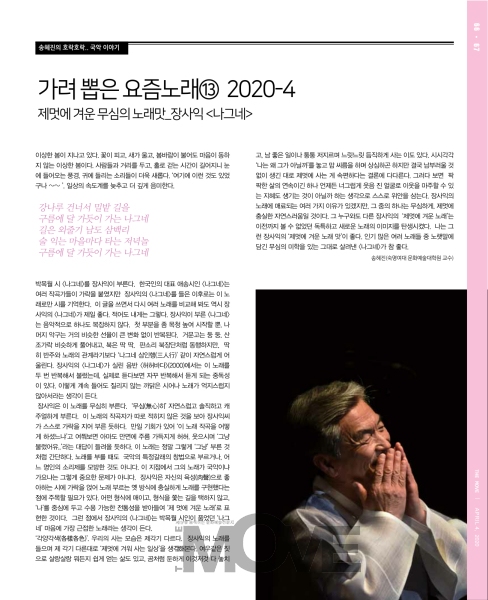

박목월 시 <나그네>를 장사익이 부른다. 한국인의 대표 애송시인 <나그네>는 여러 작곡가들이 가락을 붙였지만 장사익의 <나그네>를 들은 이후로는 이 노래로만 시를 기억한다. 이 글을 쓰면서 다시 여러 노래를 비교해 봐도 역시 장사익의 <나그네>가 제일 좋다. 적어도 내게는 그렇다.

장사익이 부른 <나그네>는 음악적으로 하나도 복잡하지 않다. 첫 부분을 좀 목청 높여 시작할 뿐, 나머지 악구는 거의 비슷한 선율이 큰 변화 없이 반복된다. 거문고는 둥 둥, 산조가락 비슷하게 풀어내고, 북은 딱 딱, 판소리 북장단처럼 동행하지만, 딱히 반주와 노래의 관계라기보다 ‘나그네 삼인행(三人行)’ 같이 자연스럽게 어울린다. 장사익의 <나그네>가 실린 음반 <허허바다>(2000)에서는 이 노래를 두 번 반복해서 불렀는데, 실제로 듣다보면 자꾸 반복해서 듣게 되는 중독성이 있다. 이렇게 계속 들어도 질리지 않는 까닭은 시어나 노래가 억지스럽지 않아서라는 생각이 든다.

장사익은 이 노래를 무심히 부른다. ‘무심(無心)히’ 자연스럽고 솔직하고 캐주얼하게 부른다.

|

이 노래의 작곡자가 따로 적히지 않은 것을 보아 장사익씨가 스스로 가락을 지어 부른 듯하다. 만일 기회가 있어 ‘이 노래 작곡을 어떻게 하셨느냐’고 여쭤보면 아마도 만면에 주름 가득지게 허허. 웃으시며 ‘그냥 불렀어유..’라는 대답이 들려올 듯하다.

이 노래는 정말 그렇게 ‘그냥’ 부른 것처럼 간단하다. 노래를 부를 때도 국악의 특정갈래의 창법으로 부르거나, 어느 명인의 소리제를 모방한 것도 아니다. 이 지점에서 그의 노래가 국악이냐 가요냐는 그렇게 중요한 문제가 아니다. 장사익은 자신의 육성(肉聲)으로 좋아하는 시에 가락을 얹어 노래 부르는 옛 방식에 충실하게 노래를 구현했다는 점에 주목할 필요가 있다. 어떤 형식에 매이고, 형식을 쫓는 길을 택하지 않고, ‘나’를 중심에 두고 수용 가능한 전통성을 받아들여 ‘제 멋에 겨운 노래’로 표현한 것이다. 그런 점에서 장사익의 <나그네>는 박목월 시인이 품었던 ‘나그네’ 마음에 가장 근접한 노래라는 생각이 든다.

‘각양각색(各樣各色)’. 우리의 사는 모습은 제각기 다르다. 장사익의 노래를 들으며 제 각기 다른대로 ‘제멋에 겨워 사는 일상’을 생각해본다. 여우같은 짓으로 살랑살랑 뭐든지 쉽게 얻는 삶도 있고, 곰처럼 둔하게 이것저것 다 놓치고, 남 좋은 일이나 퉁퉁 저지르며 느릿느릿 듬직하게 사는 이도 있다. 시시각각 ‘나는 왜 그가 아닐까’를 놓고 맘 씨름을 하며 상심하곤 하지만 결국 남부러울 것 없이 생긴 대로 제멋에 사는 게 속편하다는 결론에 다다른다. 그러다 보면 팍팍한 삶의 연속이긴 하나 언제든 너그럽게 웃음 진 얼굴로 이웃을 마주할 수 있는 지혜도 생기는 것이 아닐까 하는 생각으로 스스로 위안을 삼는다. 장사익의 노래에 매료되는 여러 가지 이유가 있겠지만, 그 중의 하나는 무심하게, 제멋에 충실한 자연스러움일 것이다. 그 누구와도 다른 장사익의 ‘제멋에 겨운 노래’는 이전까지 볼 수 없었던 독특하고 새로운 노래의 이미지를 탄생시켰다. 나는 그런 장사익의 ‘제멋에 겨운 노래 맛’이 좋다. 인기 많은 여러 노래들 중 노랫말에 담긴 무심의 미학을 있는 그대로 살려낸 <나그네>가 참 좋다.

송혜진(숙명여대 문화예술대학원 교수)

https://www.youtube.com/watch?v=8tf0Eyhi7BM

|

|

이수민 기자 Press@ithemove.com